Nun etwas ausführlicher vom Kranich II.

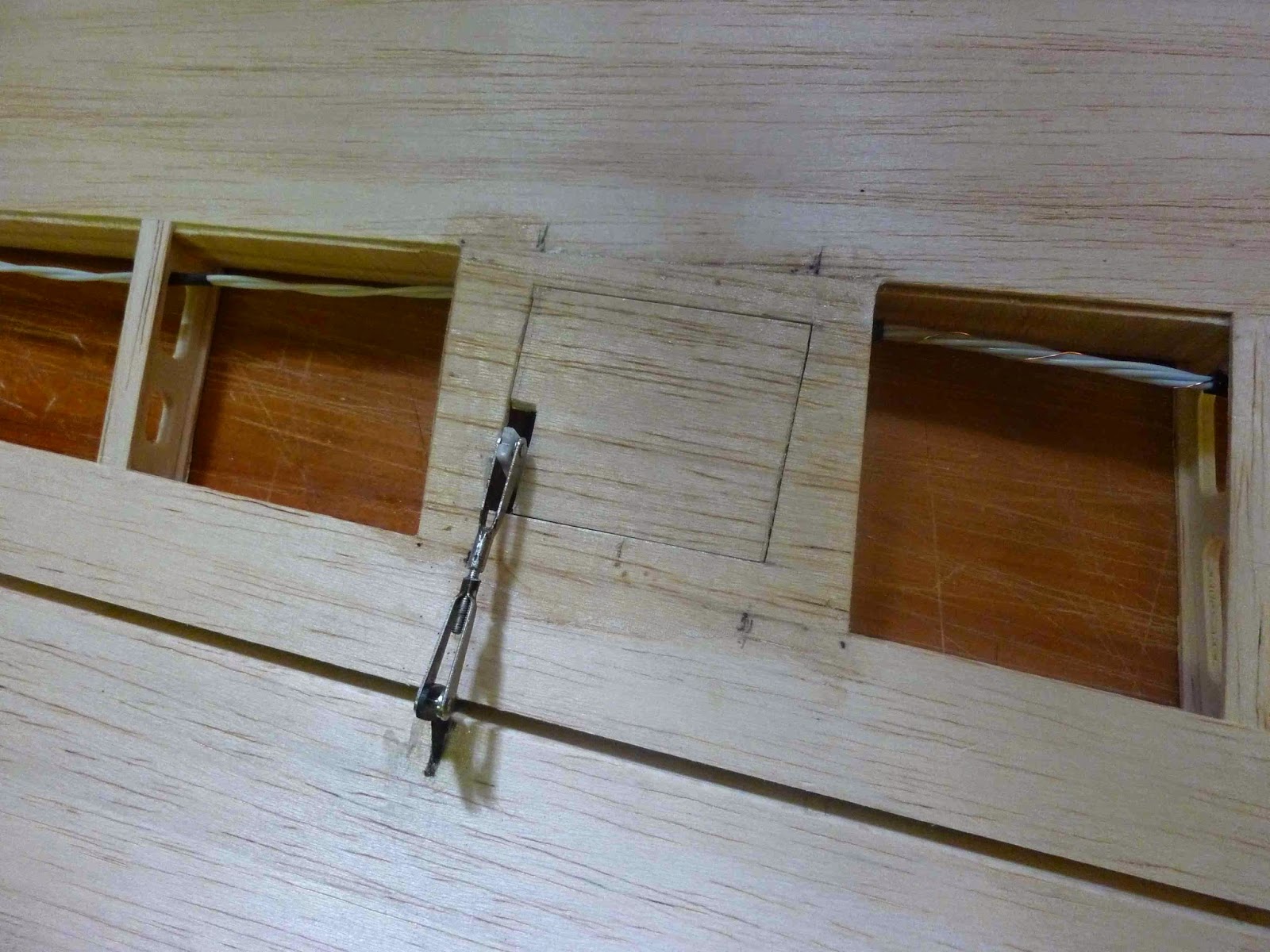

Nachdem ich im Dezember angefangen hatte, ist es inzwischen mit Rumpf und Leitwerken weitergegangen.

Die Rumpfseitenseite sind noch nicht verklebt, fehlt noch etwas Innenausbau.

Vor der Verklebung wird der Kabinenbereich auch innen mit Sperrholz beplankt.

Seitenleitwerk ist fertig zum Beplanken / Bespannen.

Beim Höhenleitwerk muß noch die Ruderklappe komplettiert werden. Die inneren Rippen aus Pappelsperrholz hatten sich leider verzogen, werden jetzt befeuchtet gepresst.

Nun etwas Geschichte, warum das Projekt Kranich II?

Mit dem Kranich II war es das erste Mal.

Im Jahre 1962 wohnte ich in Oberammergau etwa 500m Luftlinie vom Segelflugplatz entfernt, der von Ernst Jachtmann mit einigen Begeisterten mühsam hergerichtet und betrieben wurde.

Da ich mit meinen 13 Jahren schon vom "Bazillus Aviatikus" befallen war, konnte man mich häufig auf dem Platz antreffen. Als kleine Anerkennung für meine jugendlichen Hilfsdienste nahm mich Ernst Jachtmann wenige Male am Ende des Tages zu einer Runde über das Ammertal im Kranich mit.

Eben derselbe D-1254 mit Sinalco Werbung (auf dem Foto sitze ich NICHT drin). War ja auch das passende Getränk für einen Jugendlichen.

Was ich damals nicht wusste, mit wem ich da eigentlich flog.

Ernst Jachtmann hatte immer noch den Weltrekord im Dauersegelflug mit 55:52 Stunden, geflogen im Jahre 1944 (mit Unterschenkelprothese).

Er betrieb von 1954 bis 1957 Segelflugausbildung am Flughafen München-Riem. Sowas kann man heute nur noch in Innsbruck bewundern, in Deutschland unmöglich.

In 1957 verlegte er in das Ammertal, in das Moorgelände zwischen Ober-und Unterammergau. Dort lief der Betrieb zwar mühsam, aber enthusiastisch.

Aber auch hier gab es "Andersdenkende". Nach endlosen Querelen kam 1976 das endgültige Aus für den Platz. Die Beantragung für den Betrieb eines Segelflugplatzes im Pulvermoos wurde wegen "schwerwiegender Bedenken aus naturschützerischer Sicht" vom Naturschutzbeirat der Regierung abgelehnt.

Danach versuchte Ernst Jachtmann immer wieder den Segelflugbetrieb im Ammertal aufzubauen. Bis er

am 8.5.1980 in Unterammergau verstorben ist.

Dienstag, 13. Januar 2015

Dienstag, 30. Dezember 2014

Paint Scheme für den IS-4 Jastrzab

Nachdem nun der Jastrzab glücklich eingeflogen werden konnte und alles unbeschadet überstand (wackelige Hochstarts an der Winde inbegriffen), war es an der Zeit, sich über die weitere farbliche Gestaltung seines äußeren Erscheinungsbilds Gedanken zu machen. Es sollte sich nachvollziehbar an irgendwelchen Originalen anlehnen.

Anhand der historischen Fotos einiger IS-4 im Net kann man erkennen, wie sich das damals einige Leute ausgedacht hatten. Was mir an diesen allgemein gar nicht zusagt, ist die geometrische Gestaltung und Verteilung der Kunstflugstreifen - einfach nicht harmonisch, aber vielleicht liegt's ja auch am Flieger.

Am ehesten akzeptabel gelöst fand ich es bei einem der überholten DDR-Jastrzabs, dem DM-4001. (siehe Foto). Mein Problem war aber, daß ich keine rote Bügelfolie hatte, sondern nur blaue. Und naja, beim Zirkel in der Flagge kam ich auch etwas ins Grübeln....

Da stolperte ich über die Skizze eines Tischmodells des IS-4, angefertigt vom Konstrukteur selbst. Das leuchtete mir sofort ein. Und nachdem die Farbvorgabe der Skizze "dunkelblau" lautete, war die Entscheidung, das Schema zu übernehmen, zum Glück gefallen.

Nun ging es daran, die Zulassungs-Kennung anhand eines bekannten Originals zu bestimmen, was ja dann auch Auswirkung auf die weiteren anzubringenden Verzierungen und Symbole hat. Die Wahl fiel auf den SP-1291, weil der eine weiße Rumpfnase hatte, und die Farbe der Bemalung nicht nachvollziehbar ist, da SW-Foto. Könnte also damals genau so gut Blau wie Rot gewesen sein.

Christian hatte sich liebenswerter Weise angeboten, seinen CNC-Folienschneider für mich anzuwerfen, um genau diese Buchstaben incl. "Jastrzab"-Schriftzug für das Seitenleitwerk im richtigen Maßstab zu fertigen.

Hier schon mal die aktuell vorliegenden Ergebnisse.

Anhand der historischen Fotos einiger IS-4 im Net kann man erkennen, wie sich das damals einige Leute ausgedacht hatten. Was mir an diesen allgemein gar nicht zusagt, ist die geometrische Gestaltung und Verteilung der Kunstflugstreifen - einfach nicht harmonisch, aber vielleicht liegt's ja auch am Flieger.

Am ehesten akzeptabel gelöst fand ich es bei einem der überholten DDR-Jastrzabs, dem DM-4001. (siehe Foto). Mein Problem war aber, daß ich keine rote Bügelfolie hatte, sondern nur blaue. Und naja, beim Zirkel in der Flagge kam ich auch etwas ins Grübeln....

Da stolperte ich über die Skizze eines Tischmodells des IS-4, angefertigt vom Konstrukteur selbst. Das leuchtete mir sofort ein. Und nachdem die Farbvorgabe der Skizze "dunkelblau" lautete, war die Entscheidung, das Schema zu übernehmen, zum Glück gefallen.

Nun ging es daran, die Zulassungs-Kennung anhand eines bekannten Originals zu bestimmen, was ja dann auch Auswirkung auf die weiteren anzubringenden Verzierungen und Symbole hat. Die Wahl fiel auf den SP-1291, weil der eine weiße Rumpfnase hatte, und die Farbe der Bemalung nicht nachvollziehbar ist, da SW-Foto. Könnte also damals genau so gut Blau wie Rot gewesen sein.

Christian hatte sich liebenswerter Weise angeboten, seinen CNC-Folienschneider für mich anzuwerfen, um genau diese Buchstaben incl. "Jastrzab"-Schriftzug für das Seitenleitwerk im richtigen Maßstab zu fertigen.

Hier schon mal die aktuell vorliegenden Ergebnisse.

Der Rumpf ist leider immer noch unlackiert, wird aber hoffentlich demnächst in Angriff genommen werden. Suche nur noch jemanden aus der Politik, der das für mich macht, wie damals unerwartet die Rot/Schwarz-Klebung des Holmrohrs. siehe hier

Vielleicht hat Frau Haderthauer ja noch Beziehungen.

Montag, 15. Dezember 2014

Kassel 25

Kassel 25 das Original

Die

Flugsaison 2014 ist beendet und die Reparatur der DB10 ist nahezu

abgeschlossen. Zeit sich einem neuen Projekt zuzuwenden.

Die

Wahl fiel auf die „Kassel 25“ ein Flugzeug des SEGELFLUGZEUGBAU

KASSEL aus dem Jahr 1930. Das Flugzeug wurde vom NSFK (Nationalsozialistische

Fliegerkorps)

später als Hochleistungssegelflugzeug geführt und in einem Atemzug mit

wesentlich aufwändigeren Flugzeugen wie „Reiher“ oder „Condor III“ genannt.

Nicht

unerwähnt soll bleiben, dass auch

die „Wien“ von Robert Kronfeld, das „Musterle“ von Wolf Hirth und die „Austria“

von August Kupper vom SEGELFLUGZEUGBAU KASSEL gebaut worden sind.

Den Reitz der „Kassel

25“ macht für mich der filigrane Aufbau des Seglers aus.

Aus einem Artikel,

erschienen in der Werkszeitschrift der FIESELER WERKE, erfahre ich, dass man

bei der Konstruktion der Kassel Typen, mitten in der Weltwirtschaftskrise 1929

bis 1932, soviel Material (insbesondere das teuere Flugzeugsperrholz) sparen wollte

wie möglich und dass man damit ein möglichst erschwingliches

Leistungssegelflugzeug anbieten wollte.

Im April 1930

gründete Gerhard Fieseler durch Erwerb einer kleinen Segelflugzeugbauwerkstatt

in Kassel Ihringshausen die Firma SEGELFLUGZEUGBAU KASSEL, die nach einjährigem

Bestehen ihren Namen in FIESELER-FLUGZEUGBAU KASSEL änderte.

In den Anfängen

beschäftigte die Firma 10 – 15 Arbeiter und wurde weitestgehend durch die Preisgelder aufrecht gehalten, die

Fieseler an den Wochenenden mit seinen Kunstflugvorführungen verdiente.

In den Anfangsjahren

entstanden die Segelflugzeugtypen „Kassel 12“ bis „Kassel 25“, deren

Hauptkomponenten wie Flächen und Rümpfe miteinander weitestgehend kompatibel

bzw. austauschbar waren.

Anschließend an das

vom SEGELFLUGZEUGBAU KASSEL gebaute Übungsflugzeug „Kassel 20“ hat die

inzwischen in FIESELER-FLUGZEUGBAU KASSEL umbenannte Firma das

Hochleistungs-Segelflugzeug Kassel 25 entwickelt.

In „FLUGSPORT“ Nr. 15

von Oscar Ursinus aus dem Jahr 1931 wird

damals geschrieben:

Diese neue schnittige Maschine zeigte

bei Ihren Probeflügen am 15.6., ausgeführt von Hurttig, Kegel, Oberiltn,

Hentschel u.a.m., ganz hervorragende Flugeigenschaften.

Die stark nach den Enden zu verjüngten

Flügel sind zweiholmig und abgestrebt. Das Profil, übrigens das gleiche wie bei

der "Kassel 20", wird durch Zwischenschaltung von Hilfsspieren

zwischen die mit 125 mm Abstand an sich bereits sehr eng gesetzten Hauptspieren

sehr gut gewahrt. Die Verdrehsteifigkeit der Flügel wird durch Holzdiagonalen

und der Sperrholznase erreicht; im übrigen ist die Fläche Stoff bespannt. Die

Stahl-Streben sind mit Sperrholz tropfenförmig verkleidet. Die Querruder

besitzen Differential-Steuerung, die derart ausgebildet ist, dass innerhalb des

Gestänges ein mechanischer Druckausgleich entsteht, der die

Kraft am Knüppel sehr

stark verringert. Es ergibt sich daraus eine derart mühelose Betätigung der

Querruder, dass stundenlanges Segeln für den Führer keinerlei Kraftanstrengung

erfordert. Die gewissermaßen normalisierte Art der Flächenaufhängung geht auch

hier darauf aus, die Montage so einfach wie irgend möglich zu gestalten, indem

das Lösen von Spannschlössern, etc. vermieden

wird. Durch Verwendung großer Rollen

wurde eine gute Leichtgängigkeit sämtlicher Ruder erreicht.

Der Führersitz ist mit einer

Hohl-Sperrholzlehne versehen, die gleichzeitig als kleiner Gepäckraum

ausgebildet ist. Wird jedoch ein Rückenfallschirm mitgenommen, so füllt er

genau den Raum der Hohllehne aus, weshalb letztere leicht demontierbar

eingehängt ist. Der Sitzausschnitt ist

mit einer leicht abnehmbaren Verkleidung ausgestattet, die zur Verringerung des

Luftwiderstandes den Kopf des .Führers in einem schmalen Ausschnitt freilässt.

Die Maschine wird serienmäßig mit je, einem Brust- und einem

Hüftenanschnallgurt ausgerüstet. Einbau einer Ausklinkvorrichtung für Schleppflüge ist leicht möglich.

Vorteilhaft ist die Möglichkeit, die

Flächen gegen solche der Type "Kassel 20" ohne irgendwelche Umbauten

auswechseln zu können. Dadurch wird dem Besitzer die Möglichkeit geboten, in

einer Maschine mit 2 verschiedenen Flächen 2 voneinander in den Leistungen

abweichende Typen zu vereinen. Durch die Herstellungsart in Schablonen und eine

sorgfältig durchgeführte Kontrolle aller Teile ist Gewähr dafür gegeben, dass

nicht nur die Auswechselung der Flächen, sondern auch die nachträglich infolge

von Beschädigungen etwa erforderliche Montage von Ersatzteilen tatsächlich

einwandfrei möglich ist.

Der Preis dieser Hochleistungsmaschine

beträgt nur RM 1560.einschl. Anschnallgurten und oben beschriebenem kleinen

Gepäckraum. Trotzdem die Type erst vor 2 Wochen erschien, ist die zur Zeit im

Bau befindliche Serie von 6 Maschinen bereits vergriffen.

Die Type Kassel 25 wird auch auf Wunsch

in Einzelteile zerlegt geliefert und das Baurecht für den Selbstbau gegeben. In

Einzelteilen bezogen, d. h. als kompletten Satz sämtlicher Teile einschließlich

aller für die Fertigstellung erforderlichen Materialien wie Cellon, Stoff, etc.

kostet die Maschine nur noch RM 990.-.

Anzumerken ist hier, dass verglichen mit dem

heutigen jährlichen Durchschnittsverdienst von 34857,- € der damalige

Durchschnittsverdienst lediglich 2074,- RM (Reichsmark) betrug! Ein

Facharbeiter verdiente im Jahr 1930 ca. 90,-RM monatlich.

Spannweite: 18,0 m

Länge über alles: 6,425 m^2

Flächeninhalt: 15,5 m^2

größte Flächentiefe: 1,140m

Seitenverhältnis: 20,9:1

gewogenes Leergewicht: 127 kg,

Fluggeschwindigkeit: 14 m/sec.,

Gleitwinkel: 25:1

Flügelbelastung: 12,8 kg/m',

Sinkgeschwindigkeit: 0,58 m/sec.

Bereits im

Rhön-Wettbewerb 1931, also ein Jahr nach Gründung der Firma waren fast die

Hälfte der geflogenen Maschinen „Kassel“-Typen.

In den Jahren 1930

bis 1932 wurden 55 „Kassel“-Typen ins Ausland geliefert.

„Kassel 25“ Modell im Maßstab 1:4

Das Modell der

„Kassel 25“ soll wieder im Maßstab 1:4 entstehen. Bei den 18m des Originals

ergibt das eine Modellspannweite von handlichen 4,5m.

Nach mühsamen

Recherchen, die leider nicht sehr ergiebig waren, gehen die

Konstruktionsarbeiten, die weitgehend auf einer Dreiseitenansicht aus der NSFK

Publikation „Gleit- und Segelflugzeuge“ aus dem Jahr 1941 basieren,

mittlerweile zügig voran.

Die Dimensionen des

Modells ergaben sich aus der schon oben erwähnten Dreiseitenansicht aus der

NSFK Publikation „Gleit- und Segelflugzeuge“. Auch hier ist ein Rippenabstand

von 125mm wie von Oskar Ursinus beschrieben, dargestellt, was 74 Rippen pro

Flügelseite bedeutet hätte. Das Nachzählen der Rippen in den vorliegenden Fotos

zeigt jedoch, dass lediglich 48 Rippen realisiert worden sind. Den kleiner

werdenden Rippenabstand zur Flügelspitze hin habe ich nicht realisiert, sodass

ich in meiner Konstruktion lediglich 41 Flügelrippen verwende.

Über das verwendete

Profil fanden sich leider keine Hinweise. Das in den 30iger Jahren wohl

beliebteste Profil war wohl das GOE 535. Da bei diesem Profil das Beplanken

wegen des großen Nasenradius´ erleichtert würde entschloss ich mich einfach

dazu auch beim Modell das GOE 535 zu verwenden.

Die Berechnungsergebnisse der Vortex Flugleistungen und die zugehörige EWD Berechnung sind im Folgenden

dargestellt.

Modelldaten:

Spannweite: 4500 mm

Gesamtlänge: 1620 mm

Flügelfläche: 105 dm^2

Flügelstreckung: 19,24

Höhenleitwerkfläche:

13,13 dm^2

Höhenleitwerksstreckung:

4,28

EWD:

3°

Fluggewicht:

≈5000g -6000g

Flächenbelastung: ≈

47 g/dm^2 - 47 g/dm^2

Tragflächenprofil:

GOE 535 (2,7° Schränkung ab Knick)

Leitwerksprofil:

NACA 009

Bauweise:

Spanten und Rippen Pappel Sperrholz , Kiefernleisten, Birken Sprerrholz

Beplankung, KOVERAL Bespannung, Flügel zweiteilig abgestrebt und aufgeschraubt

Höhenleitwerk zweiteilig

angesteckt

Steuerung:

Höhe, Seite, Querruder, Schleppkupplung, für die Landung Querruder nach oben

Donnerstag, 11. Dezember 2014

Kranich II

Und wieder ein neues Projekt für den Winter...

Kranich II, M1:4, Spw 4,5m, großer gemütlicher Thermiksegler.

Soll aber auch am Hang gehen.....

Schon mal der Beginn der linken Rumpfhälfte. Ist eine Menge Holz.

Kranich II, M1:4, Spw 4,5m, großer gemütlicher Thermiksegler.

Soll aber auch am Hang gehen.....

Schon mal der Beginn der linken Rumpfhälfte. Ist eine Menge Holz.

Sonntag, 12. Oktober 2014

Rama dama Clubheim 2014

Am 11. Oktober 2014 war es so weit, das "Rama dama" im Clubheim hat stattgefunden.

Drei mal ging es zum Wertstoffhof, fast 1000 kg Gerümpel wurde entsorgt.

Vielen Dank an alle Helfer.

Drei mal ging es zum Wertstoffhof, fast 1000 kg Gerümpel wurde entsorgt.

Vielen Dank an alle Helfer.

Montag, 1. September 2014

Erste Flugerfahrungen mit dem IS-4 JASTRZAB (M 1:4)

Spannweite 3m

Wirksame Flügelfläche ca. 76,2 dm2

Flächenbelastung ca. 42,5 g /dm2

Fluggewicht unballastiert: 3250g (sonst 4150 g)

Profil S6061 9%

(Rumpf nicht lackiert, nur mit GFK überpflastert (110 g/m2

und 40 g/m2 vorne bis mitte Flügel am Rumpf, dahinter nur noch

40 g/m2 Gewebe.

Der Hammer ist, dass im Rumpf wirklich kein zusätzliches

Blei notwendig ist. D.h., die 223 g Blei der gegossenen Rumpfspitze reichen

aus, um die Schwerpunktlage des Jastrzab’s an das Optimum zu bringen. Sogar der

Empfängerakku mußte hierfür im Lauf des Einfliegens um 2 cm nach hinten

rutschen. Hier zahlt sich aus, daß mit jedem Gramm Material im Heckbereich

geknausert wurde.

Mit Ballast (+ 900 g im Flügel) geht der Schwerpunkt wieder

5 mm nach vorn, was nicht schlimm ist, aber doch irgendwie in der Zukunft

ausgeglichen werden sollte. In der CAD-Konstruktion werde ich die Lage des

Ballastrohrs entsprechend korrigieren.

Die Flugeigenschaften

dieses JASTRZAB

sind in meinen Augen schlicht phänomenal, sowas hab ich

bisher nicht unter den Knüppeln gehabt.Er ist zwei Flugzeuge in einem.

·

Absolut unkritisch in Langsamflug, in der

Thermikstellung von Querruder und Wölbklappen (ca. +2°) sowieso. Aufgrund der

niedrigen Flächenbelastung, sicherlich. Profil ist S6061, zur Erinnerung.

Majestätischer Auftritt.

·

Dabei extrem wendig, um alle Achsen. Bei allen

Geschwindigkeiten.

·

Das Rollverhalten ist bei abgestimmter

Differenzierung extrem neutral. Und das Modell dreht die 360° aus unglaublich

geringer Ausgangsgeschwindigkeit, und das wie an der Schnur gezogen, absolut

unbeirrbar. Der Wahnsinn. Und da ist kein Motor vorn dran!

·

Turns sind sowas von sicher und unproblematisch,

da gibt‘s keine Wackelkandidaten. Und die Abwärtsphase ist immer ohne

Schwänzeln.

·

Trudeln ist perfekt, Normallage oder Rückentrudeln.

·

Gestoßene Rollen sind perfekt realisierbar.

·

Bei den gerissenen Rollen hab ich aber noch

nicht die richtige Ruderabstimmung gefunden.

·

Vorwärtsloopings sind ebenfalls kein Problem,

benötigen aber etwas mehr Grundgeschwindigkeit als alles Übrige.

Was soll ich noch schreiben ?

Das Modell läßt sich extrem harmonisch und geschmeidig bewegen.. Das liegt an der tollen Ruderabstimmung, die man erreichen kann. Vergleiche aus dem manntragenden Segelflug kann ich machen, etwa die Ka6e.

Und daß der Handstart am Hang bei einem so geringen Startgewicht

selbst mit einem 3m-Modell und Schulterproblemen keine großen Anforderungen

stellt?

Alles toll, und ich bin überzufrieden. Alles wie erhofft.Restarbeiten am Tragflügel

Das Wesentliche, was noch fehlte, war, die Wölbklappen und Querruder beweglich zu machen.

Überraschend problemlos ließen sich die separaten Längsleisten im beplankten Flügel wieder voneinander trennen, so daß ansprechende Formgenauigkeit bei den Übergängen erreicht wurde.

An die Querruder wurde ein Winkel von 15° angeschliffen, für den Ausschlag nach unten.

Die Wölbklappen behielten ihre 90°, sie sind ja nur für positive Ausschläge vorgesehen.

Die Anlenkung der Wölbklappen bleibt innerhalb der Flügelkontour. Das Bild zeigt auch die Anschläge aus Sperrholz für die Servo-Wartungsklappe im Inneren.

Die Querruder werden außen angelenkt, an einem 25 mm Hebelarm aus CFK. Alle Servo-Wartungsklappen sind zur Verstärkung der Formstabilität und Wiederstandsfähigkeit innen und außen mit GFK-Gewebe überzogen.

Die Bespannung erfolgte mit ORACOVER-Polyesterfolie (Gewinn aus der MCM-Weihnachtstombola). Das brachte am ganzen Modell noch ca. 230 g - 250g Gewicht.

Die Hutze als Formübergang zur Kabinenhaube fehlte auch noch. Die Form wurde mit 2mm Balsaholz beplankt, wie der ganze Rumpf auch.

Der Hutzenspant ist um ca. 0,5 mm außerhalb der Kontour des Kabinenrahmens, was etwa der Dicke der Kabinenfolie entspricht

Im Zustand vor der Bebügelung mit ORACOVER wurden die Randbögen noch mit einem Schutzüberzug aus GFK versehen, damit leichtere Bodenkontakte nicht gleich zwangsläufig zu Dellen und Kerben im weichen Balsaholz führen.

nochmal in den Rumpf geschaut, wo sich mittlerweile auch die Anschlußbuchse für die Flächenservos eingenistet hat:

Überraschend problemlos ließen sich die separaten Längsleisten im beplankten Flügel wieder voneinander trennen, so daß ansprechende Formgenauigkeit bei den Übergängen erreicht wurde.

An die Querruder wurde ein Winkel von 15° angeschliffen, für den Ausschlag nach unten.

Die Wölbklappen behielten ihre 90°, sie sind ja nur für positive Ausschläge vorgesehen.

Die Anlenkung der Wölbklappen bleibt innerhalb der Flügelkontour. Das Bild zeigt auch die Anschläge aus Sperrholz für die Servo-Wartungsklappe im Inneren.

Die Querruder werden außen angelenkt, an einem 25 mm Hebelarm aus CFK. Alle Servo-Wartungsklappen sind zur Verstärkung der Formstabilität und Wiederstandsfähigkeit innen und außen mit GFK-Gewebe überzogen.

Die Bespannung erfolgte mit ORACOVER-Polyesterfolie (Gewinn aus der MCM-Weihnachtstombola). Das brachte am ganzen Modell noch ca. 230 g - 250g Gewicht.

Die Hutze als Formübergang zur Kabinenhaube fehlte auch noch. Die Form wurde mit 2mm Balsaholz beplankt, wie der ganze Rumpf auch.

Der Hutzenspant ist um ca. 0,5 mm außerhalb der Kontour des Kabinenrahmens, was etwa der Dicke der Kabinenfolie entspricht

Im Zustand vor der Bebügelung mit ORACOVER wurden die Randbögen noch mit einem Schutzüberzug aus GFK versehen, damit leichtere Bodenkontakte nicht gleich zwangsläufig zu Dellen und Kerben im weichen Balsaholz führen.

nochmal in den Rumpf geschaut, wo sich mittlerweile auch die Anschlußbuchse für die Flächenservos eingenistet hat:

Abonnieren

Posts (Atom)